房價分化凸顯經濟轉型

在此前的專欄文章中筆者談到,我國經濟增長的新動能已經浮現,大城市主導經濟增長的時代已經到來,分水嶺在2013年。關于這一點,我們在產業結構上也看到了支撐,表現為服務業的加速發展,以及服務型城市和消費型城市的經濟增速的反超。

宏觀的問題都有微觀的表象,在本文中我們尋找微觀層面的證據。房地產是國民經濟的支柱產業,很多宏觀現象在房價上有所反映,大家對房價也都很關心,因此我們來看看房地產市場的情況。

首先來看這張房地產價格的圖(圖1)。這個圖是從2010年以來我國一二三線城市房地產價格的累計增速,我們把2010年6月的價格標準化為1,最上面的1.96意味著一線城市房價從2010年6月到2017年8月漲了96%,幾乎翻了一番;相應的二線城市房價漲了40%,三線城市漲了21%。一個很直觀的結論就是一線城市房價漲得很快,二線城市漲得比較快,三線城市漲得慢,幾乎沒有什么增長。2016年下半年以來,三線城市才開始漲得比較兇猛,這跟2016年國慶以來出臺的嚴厲的房地產調控政策有關。由于政策上嚴控一線、二線城市,限購、限售、限貸,導致一二線城市的房地產需求被暫時抑制,有潛力的、大城市附近的三線城市開始往上漲。

數據來源:Wind百城住宅價格和70城住宅價格

數據來源:Wind百城住宅價格和70城住宅價格

這張圖不僅直觀反映了2010年以來我國房地產價格的基本情況,其中還包含了一條更重要的信息。圖中這三條線本來是重合的,一直到2012年12月。從2010到2012年,包括2012年之前,我們的房地產市場有一個特點就是大中小城市“同起同落”,從統計上平均之后看不到什么區別。我們可以把這三條線往前延長,結論是一樣的。但是這個“同起同落”的現象從2013年開始發生了巨大的變化。2013年之后,一線城市房價漲勢兇猛,遠超二三線城市。認真觀察過中國房地產市場的,比如房地產業內的一些人,都知道這個分化的現象。

所以,2013年是中國房地產市場的分化元年。2013年以前,買房子隨便買,買哪里都賺,賺得都不少,差異不太大。2013年開始,買房子就不能隨便買了,買對了,能漲很多,買錯了,不僅不漲,還會掉下來。比如,2014年下半年和2015年,二三線城市的房價沒有上漲,而是跌了一點。但一線城市幾乎沒跌,而且從2015年夏天開始,還開始漲了,而且速度很猛。

那么,分化的原因是為什么?背后藏著什么道理?房地產這個事情,宏觀上有一個大詞叫“國民經濟的支柱產業”,微觀上一個小詞叫“家庭財富的最主要的組成部分”,宏觀微觀上都很重要,對國計民生都很重要。

房地產價格是一個地區、一個城市的經濟活力的最重要表現,是一個地方經濟增長潛力、人口吸附能力、社會進化動力的最重要指標。房價漲說明這個地方好,吸引人,很多人來買房,所以價格才會漲。因此這個指標的背后,是居民用自己的錢在進行投票。從這個角度看,這個指標比你想到的很多指標,比如收入、學校、醫院、道路等,都要好,因為這些指標只看某一方面,而房價反映了諸多方面,包括很多很難測量的方面,比如商業文化、市場環境、做生意難易程度、政府服務質量等。

從這個角度看,房地產價格是人們選擇的結果,是一個地區深層經濟力量的表現。因此,我們需要進一步深究房價變化背后的力量。我們來看一組數據,看人口流動的趨勢。

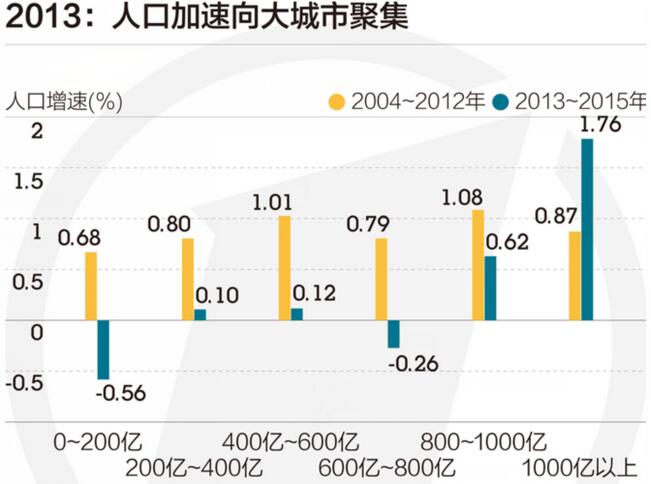

可以看到,2013年以前,每一組城市的人口流入速度是差不多的,如果畫一條趨勢線的話,基本是平的,大城市稍微快一點,但是并不顯著。2013年以后,人口流動的規律發生了根本性變化。特大城市和大城市人口持續流入,其中特大城市明顯加速,每年流入速度翻番,大城市雖然還在流入,但是已經顯著減速。相比之下,其他城市基本沒有人口流入,甚至出現了人口流出。

所以從圖2看,我國的人口流動規律,已經發生了根本性的變化。2013年以來城市房價的分化,并不是什么奇怪的現象,而是與背后的人口流動方向的變化是一致的。

數據來源:CEIC

數據來源:CEIC

人口流動趨勢的變化,代表了億萬人對于未來趨勢的判斷和選擇,代表了強大的經濟自發力量,不可以忽視,更不能強扭。背后的經濟原理,容后文細細分解。

(作者系北京大學國家發展研究院教授)

甘公網安備 62010202001831號

甘公網安備 62010202001831號